Ramenbet – играть онлайн

Ramenbet официальный сайт – молодой портал со ставками на спорт и казино, открывшийся в 2023 году. Этот проект принадлежит известной компании Pomadorro, действующей на основе лицензии Кюрасао.

В Ramen bet казино вас ждет внушительная коллекция лицензионных аппаратов, настольных игр и карточных игр, а также возможность погрузится в атмосферу реального казино с участием настоящих ведущих.

Кроме того, Ramenbet радует клиентов солидными бонусами, обширной программой лояльности и бесплатными турнирами. Здесь же есть раздел букмекерской конторы с 40+ спортивными дисциплинами. Официальный сайт Ramenbet предоставляется на нескольких языках, включая английский.

⭐️ Официальный сайт | https://www.russika.ru |

😊 Год основания | 2009 |

⚽️ Лицензия | Предоставлено и действует в соответствии с законодательством Кюрасао, как согласовано с Antillephone N.V. в лицензии на игру. Номер игровой лицензии — 87+08/JAZ 2016-067. |

🦋 Владелец | ChanceChameleon Enterprises |

🐼 Игр | 2389+ |

🐝 Языки | русский, украинский, английский, немецкий, испанский, итальянский, арабский, румынский, португальский, шведский, польский, норвежский, финский, болгарский, японский, китайский, турецкий, азербайджанский, французский, литовский, чешский, греческий, хорватский, сербский, вьетнамский, узбекский, грузинский, тайский, корейский, латышский, казахский, индонезийский, словенский, персидский, иврит, хинди, малайский, албанский, белорусский, армянский, датский |

🍍 Валюты | SGD, PYG, UYU, GGP, ZAR, FKP, CRC, XDR, THB, TND, MWK, BYN, SCR, XPF, STN, MNT, SVC, HRK, PHP, MDL |

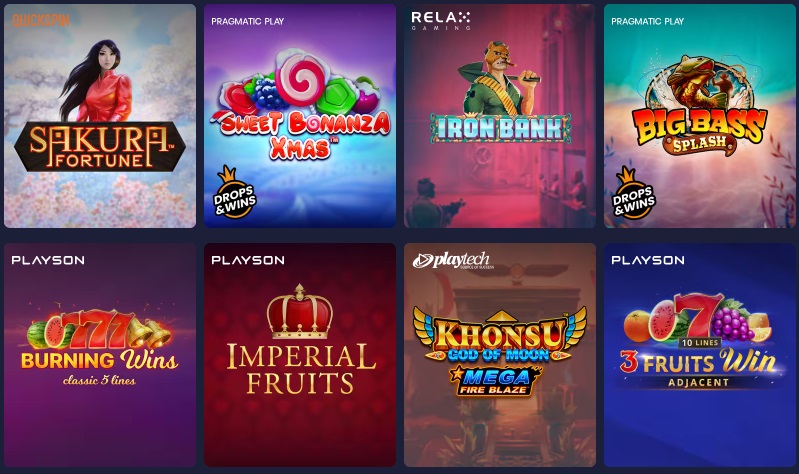

🎥🐱 Провайдеры | EGT, Reelnrg, Vivo Gaming, Igrosoft, Endorphina, Booming Games, Fantasma Games, Sa Gaming, VRCasino, Booongo, Noble, Swintt, Realistic Games, Leap Gaming, GameArt, Up Games, Felix Gaming, Evolution Slots, Thunderkick, Pragmatic Play |

🌺 Методы депозита | UnionPay, Revolut, American Express, Visa Electron, Skrill, Google Pay, Payoneer, Neteller, SEPA Transfer, Samsung Pay, Paytm, Square, BACS Transfer, Bank Transfer, Paybright, PayPal, Mastercard, JCB, Venmo, Ripple |

🌺 Методы вывода | Western Union, Freecharge, Discover, Stripe, AliPay, Crypto, MoneyGram, Maestro, PayU, Affirm, SWIFT Transfer, Cirrus, SEPA Transfer, Mercado Pago, Square, Ethereum, PayPal, Dogecoin, Skrill, Afterpay |

🎮 Бонус | 78+% на первый депозит, 78+% релоад + 7+ вращений на Колесе Фортуны, 7+% кэшбэк |

🎥 Мин. депозит | 78+ руб. |

🌈 Мин. вывод | 78+ руб. |

🚲 Мобильная версия | Android, iOS, Windows |

📚 Служба поддержки |

|

🍓 Ramenbet: регистрация

Для того чтобы начать путешествие по миру казино Ramenbet, участники должны пройти процесс создания профиля. Вот шаги, которые предстоит выполнить:

- Перед началом регистрации убедитесь, что ваша страна не включена в список исключенных территорий. Если это не так, то используйте Ramenbet зеркало.

- Заполните регистрационную форму, предоставив необходимую информацию.

- Обязательно введите промокод, если у вас есть таковой.

- После завершения регистрации в Рамен бет войдите в свой профиль.

После этих шагов у вас будет возможность получить различные бонусы и приступить к отдыху на настоящие деньги. Но перед этим в Ramenbet нужно внести депозит через раздел «касса».

🍿 Игры в Ramenbet казино

Ramenbet имеет крутой выбор слотов и других игровых жанров – всего 2000+ релизов. В игровой библиотеке присутствуют как игры от мировых лидеров, так и творения менее известных, но перспективных поставщиков ПО.

Все игры в Раменбет удобно распределены по категориям, облегчая поиск желаемого развлечения. Некоторые из доступных категорий включают в себя:

- Лучшие игры,

- Новые релизы,

- Слоты,

- Megaways,

- Бонусные покупки,

- Джекпоты,

- Столы,

- Многое другое.

У игроков есть возможность фильтровать игры Рамен бет по бренду и особенностям геймплея, а также наслаждаться коллекциями по различным жанрам. Зарегистрированные пользователи могут бесплатно протестировать слоты в демо-режиме.

В Ramen bet казино есть 30+ игр с живыми дилерами. Здесь вы можете наслаждаться разнообразными живыми версиями рулетки, баккары, покера, блекджека. Игры в Live-казино Ramenbet зеркало доступны для игры на реальные деньги, но без бесплатного формата.

Также Раменбет казино не могло бы обойтись без игр с прогрессивными джекпотами. В этом заведении представлены слоты с джекпотами от ведущих поставщиков программного обеспечения, предоставляющие шанс на выигрыш колоссальных сумм. Особенно выделенный раздел Ramenbet посвящен видеослотам с прогрессивными джекпотами.

🐦 Бонусы Ramenbet

В Ramenbet казино новые клиенты имеют возможность использовать приветственным бонусом при первом пополнении аккаунта сразу после регистрации. Если создать аккаунт невозможно из-за блокировки ресурса, рекомендуется использовать Раменбет зеркало.

В Ramen bet актуальные такие акции:

- Депозит $10 - $49.00: 200% бонус до $50;

- Депозит $50 - $499: 150% бонус до $300;

- Депозит свыше $500: 100% бонус до $2000.

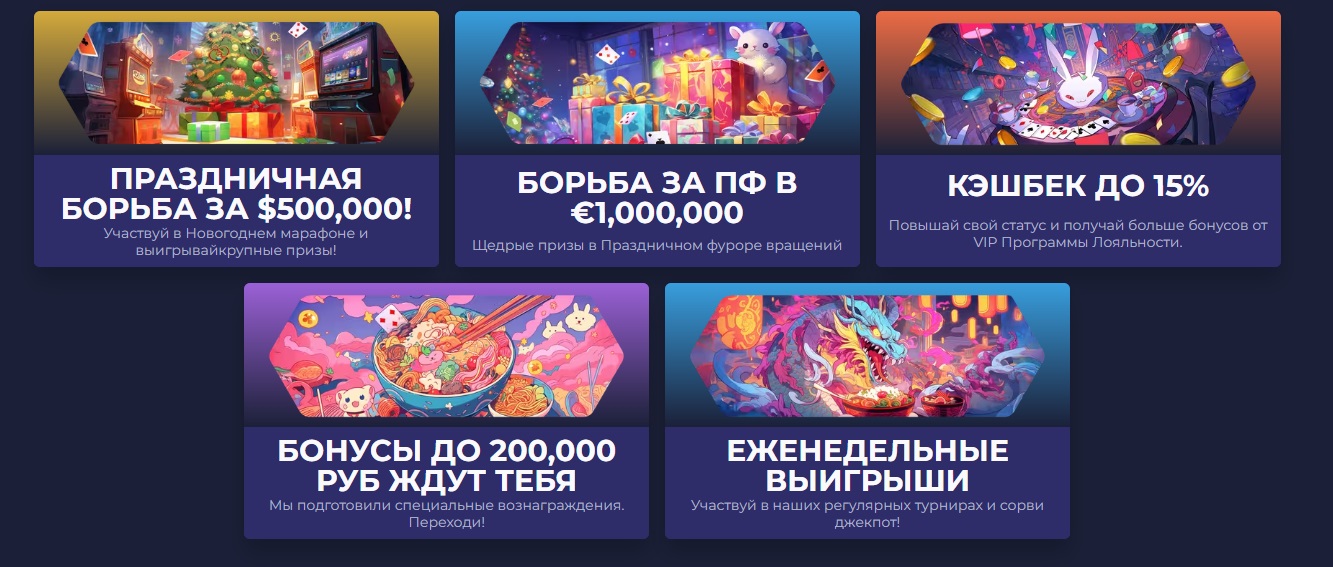

Постоянные клиенты Ramenbet казино могут наслаждаться различными акциями, включая:

- Бонусы за деп,

- FS,

- Кэшбэк,

- Привилегии и подарки в рамках программы лояльности,

- Бесплатные розыгрыши и многое другое.

Необходимо помнить, что бонусы и выигрыши от бесплатных вращений в Ramen bet подлежат отыгрышу.

Бонусы Раменбет зеркало предоставляются за:

- Первое пополнение счета Ramen Bet в размере 100%, но не более 300 евро.

- Участие в конкурсе прогнозов. Для получения бонуса нужно делать сделать минимум 10 выигрышных ставок.

- Участие в турнирах. Турниры Раменбет проводятся регулярно. Причем многие из них — с бесплатным участием.

Размер бонусов устанавливается администрацией Ramen Bet и указывается в личном кабинете игрока.

Периодически на сайте Раменбет проводятся розыгрыши призов. Для участия в них достаточно быть активным посетителем казино – с любой результативностью ставок. Всю важную информацию об акциях можно найти на главной странице RamenBet зеркало.

😄 Ramenbet: Заключение

Ramenbet – популярная игровая платформа. Она объединяет множество азартных развлечений: от казино live до слотов. Раменбет имеет удобный интерфейс и запоминающееся оформление. Он подходит для геймеров с любым опытом. Для начала игры пользователи могут открыть Ramen bet зеркало или воспользоваться мобильной версией.

Казино Рамен бет предоставляет обширные возможности ввода, вывода средств и поддерживается на любых ОС. За счет эффектного дизайна, полной безопасности и широкого ассортимента игр Ramenbet казино может стать лучшим местом для азартного отдыха в сети.

Часто Задаваемые Вопросы Пользователей

🎵 Для чего нужно играть через Раменбет зеркало?

🍿 Ramenbet зеркало необходимо для того, чтобы посещать ресурс из тех стран, где портал запрещён.